La lumière est une condition première de l’habitat, l’homme ne saurait en effet vivre dans un terrier. Sortir de la caverne et rechercher la lumière est même selon Platon le premier geste philosophique qui met l’homme en mouvement dans la quête d’une vie proprement humaine. L’histoire de l’architecture ne fait-elle pas profondément écho à cette démarche ?

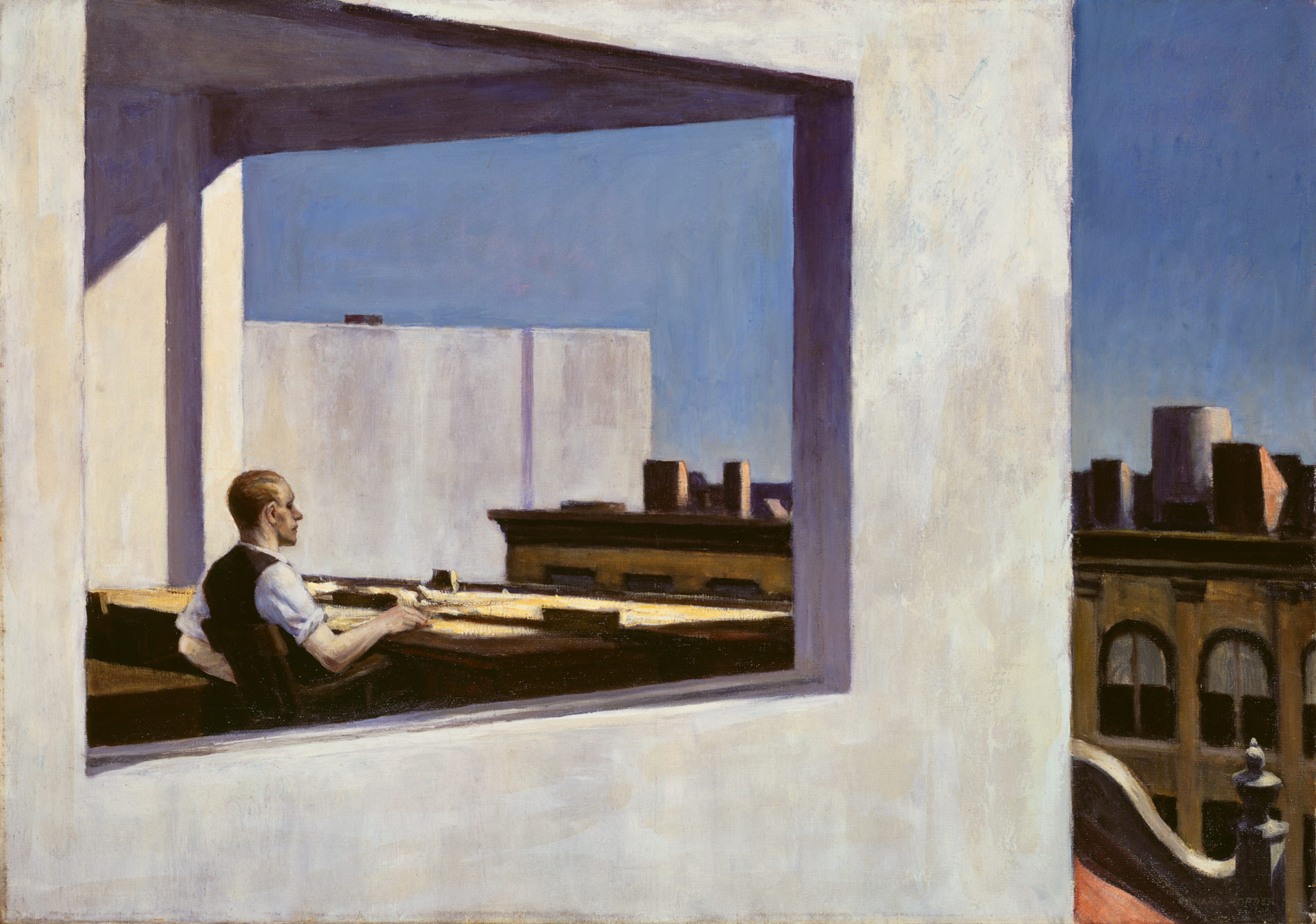

Directement liée au bien-être des habitants, la fenêtre est la réponse ingénieuse, architecturale et artistique à ce besoin de lumière. C’est pourquoi nous les aimons généreuses, surdimensionnées parfois. D’autant que la fenêtre, tout comme le balcon, ouvre sur l’ailleurs. Elle nous projette dans la vie urbaine, elle offre d’être parmi l’affairement de la cité tout en restant en retrait, être là sans y être. La fenêtre est ce vide qui rend possible le lien entre l’intérieur et l’extérieur.

Mais le vide appelle toujours le plein, et la lumière réclame l’ombre. Si nous avons un besoin crucial de lumière, il faut pouvoir aussi s’y soustraire, se dérober à l’exposition et se retirer dans son intimité. On habite sereinement un espace lorsqu’il est à la fois ouvert et protégé, éclairé et ombragé. C’est à cette rhétorique de l’ombre qu’obéit aussi notre extrême vigilance sur les vues, afin que le regard des uns ne puisse abîmer l’intimité de l’autre. Combien de balcons et de façades ont été défigurés par des filtres sauvages installés faute d’intimité ?

Tel est le rôle des allèges, des garde-corps, et des pare-vues, ces éléments d’architecture qui appellent à la plus grande précision. Nous travaillons leur opacité et leurs proportions afin qu’ils laissent filer les vues sur l’extérieur tout en protégeant du regard des passants en contrebas.

La loggia, de ce point de vue, est un seuil tout aussi passionnant : cet espace en creux dilate l’habitabilité, s’installant comme extension véritable des pièces de vie sur l’extérieur. Intime et protégée, elle ouvre à de nombreux usages de mi-saison.

Empêcher les velléités de stockage nous paraît illusoire : il convient plutôt d’organiser des possibilités de rangements extérieurs intégrés à l’architecture. Il en va de la tenue de l’image du bâtiment dans le temps.

Cette dialectique entre l’ombre et la lumière ouvre une réflexion plus large sur la notion d’hospitalité. Créer un espace qui permette de s’ouvrir à l’autre et de l’accueillir chez soi implique ces variations d’ombre et de lumière. Tous ces éléments donnent à réfléchir sur la manière la plus juste de construire des espaces à la fois d’intimité et d’hospitalité.

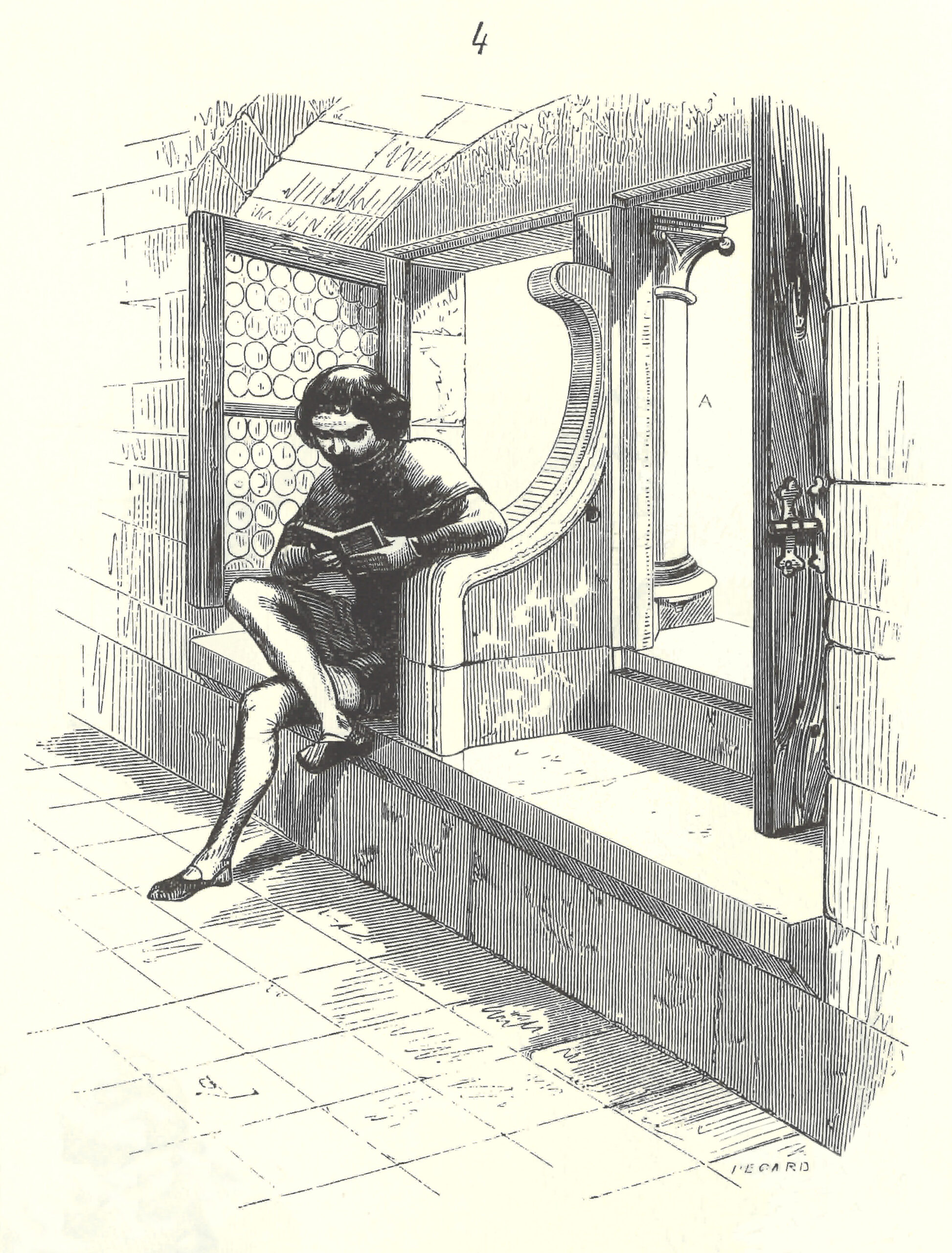

Exprimant l’univers des intérieurs, la fenêtre est particulièrement riche lorsqu’elle se fait profonde, dans l’épaisseur de la paroi. Seuil habitable où l’on peut déployer sa personnalité, elle devient alors étagère, bibliothèque, jardin miniature… Dessinée en alcôve elle formera un espace propice à la contemplation (à l’image des coussièges, ces ouvertures médiévales ménagées dans la profondeur des murs et qui sont chargées d’une poésie évidente).

De l’extérieur, c’est elle qui donne la dimension humaine de la ville. C’est de la rue, en observant les fenêtres que l’on jauge le degré d’hospitalité des lieux. « Elle attire les regards, intrigue les spectateurs, suscite les désirs. La fenêtre possède tout ce qu’il faut pour construire une intrigue, pour imaginer un récit, c’est-à-dire écrire tout un roman 1 ». Dans cette perspective, la fenêtre n’est-elle pas la matière première de l’architecture des villes ?

Concentrés d’architecture, les fenêtres sont une source infinie d’expressions : nous nous passionnons à en assimiler les codes historiques et souvent régionaux. Il nous importe ainsi de qualifier leurs formes (courbe gracile, sévérité majestueuse, harmonie patriarcale, etc.) et leur vocabulaire (entablements, linteaux et appuis, volets et jalousies, lambrequins, panneaux intérieurs, espagnolettes, traverses et meneaux, etc.)